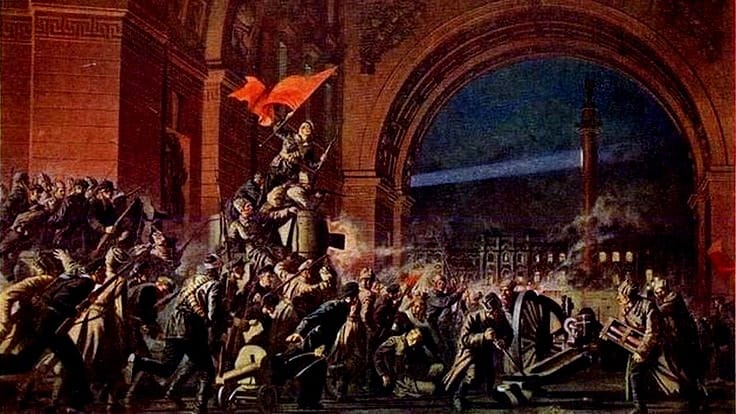

ACCIÓN DIRECTA: EL MOTOR DE LA LIBERACIÓN

Los movimientos revolucionarios históricos —desde las huelgas obreras hasta las resistencias anticoloniales— han demostrado que la emancipación no se concede, sino que se conquista. La historia no es un proceso pasivo, sino un campo de batalla donde la libertad se alcanza no a través de peticiones accidentalistas, sino por medio de la performatividad de la fuerza; donde la violencia se ejerce tanto para proteger al statu quo, como para desafiarlo.

“Las huelgas, boicots, manifestaciones, etc., son buenas formas de lucha para preparar y organizar al proletariado. Pero ninguno de estos medios por su cuenta es capaz de abolir las desigualdades existentes. Todos estos medios deben concentrarse en un único medio principal y decisivo: un ataque decidido para destruir el capitalismo desde sus cimientos. Este medio principal y decisivo es la revolución socialista.” -Iósif Vissarionovich “Stalin” ¿Anarquismo o Socialismo?, 1906

Nuevo león: Ahogado, inmóvil y corrupto

999 - Colaborador Editorial

Los últimos años de la historia política de Nuevo León puede ser descrita por tres adjetivos calificativos; corrupta, caprichosa y condescendiente. Múltiples actores políticos son objeto de señalar por sus acciones, omisiones y corrupción, causándole un agravio constante a la ciudadanía que radica en el estado y primordialmente en su área metropolitana. Desde el propio Gobierno del Estado, los legisladores locales, el Gobierno Federal y su complicidad ante la falta de regulación de contaminantes, los gobiernos locales y su indisposición de tomar el toro por los cuernos sobre temas de movilidad.

Este artículo de opinión no busca resaltar perspectivas con un proselitismo a favor de la oposición, sino se busca realizar un llamado de alerta tanto a las autoridades, como a la ciudadanía del desdén que se ha producido por parte de las autoridades de Nuevo León hacia su gente.

Primeramente, vamos a la cabeza del asunto, el Ejecutivo Estatal. Con una dedicación inimaginable por la comunicación (pareciendo mayor el afán de comunicar que de gobernar), Samuel García se ha visto envuelto en una variedad de escándalos tanto personales cómo adyacentes a su administración. Contando adquisiciones de terrenos multimillonarios al interior y exterior del estado de Nuevo León, comentarios misóginos ante las propias acciones de su esposa e impulsar la parálisis legislativa en el Congreso local, entre otros temas que serán discutidos posteriormente.

En segundo término, un Poder Legislativo invariablemente detenido. Un reflejo directo sobre la postura democrática y de capacidad de conciliación de acuerdos por parte de los partidos políticos que la llegan a integrar, que es prácticamente nula. Desde la legislatura anterior, hay una parálisis por la designación del Fiscal General, la falta de función, la ausencia de los legisladores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en “protesta” por la designación del Fiscal General del Estado. Resultando en un récord histórico por la falta de iniciativas analizadas y por iniciativas abandonadas en el Legislativo.

Tercero, una evidente crisis climática que ha arrasado portoda la zona metropolitana y sus áreas conurbadas. Un Laissezfaireismo tanto del gobierno estatal como del Gobierno Federal, dando paso a una contaminación aberrante por actores claramente indicados e identificados. La industria prospera por la omisión y falta de interés por la calidadde vida de la ciudadanía. Los medios y los resultados económicos de algunos pocos no justifican el cáncer que llegamos a respirar diariamente.

Y cuarto, la crisis de movilidad que se ha establecido por la falta de planeación urbana y de movilidad que gobiernos anteriores y el actual han propiciado. Adjudicando esta metrópoli colapsada en falta de planeación tanto de movilidad, cómo económica con la industria automotriz extranjera, una falta de aseguramiento de la calidad de vida y una falta de empeño y empatía para propiciar estructuras sólidas de movilidad, dignificando la forma en la que nos movemos.

Ilustración: El mismo Nuevo León, Tinta sobre papel algodón, 50x50 cm, por Aluche @aluchemx

Hoy en día, quien se mueve en transporte público en el área metropolitana de Monterrey pierde de 2 a 3 horas de su día en hacer el transcurso de un punto A un punto B.

Un sencillo artículo cómo este no sirve por sí solo para buscar hacer un cambio, sino que demuestra que quienes se encuentran bajo una trinchera de posturas medias y tibias ya no existen en cuanto a este tema, hoy la mayoría sabe que no se pueden quedar callados. La angustia, molestia y hartazgo por nuestro bienestar físico, emocional, laboral y de calidad de vida viéndose mermado con cada segundo que respiramos en esta ciudad es evidente.

¡LAS CADENAS SÓLO SE ROMPEN POR LA FUERZA!

Ricardo Fuentes Lecuona - Editor General

A lo largo de la historia, las grandes transformaciones sociales —la caída de los imperios, el fin de las monarquías absolutas, la abolición de la esclavitud, las independencias coloniales y las revoluciones obreras— han sido, sin excepción, procesos violentos. Hoy, sin embargo, esas mismas sociedades que se enorgullecen de sus revoluciones pasadas condenan con fervor moralista cualquier movimiento insurgente contemporáneo bajo el mantra de que "la violencia no es el camino". Esta postura no solo es históricamente miope, sino profundamente hipócrita: celebra la violencia cuando está en los libros de texto, pero la criminaliza cuando amenaza el orden actual.

Ningún sistema opresivo ha cedido el poder voluntariamente. La Revolución Francesa, glorificada como el nacimiento de la democracia moderna fue protagonizada por el terror y la guillotina. Las luchas independentistas en América Latina fueron guerras sangrientas; la abolición de la esclavitud en Estados Unidos requirió de una guerra civil y cientos de miles de muertos. Incluso los derechos sociales y laborales que hoy damos por hechos fueron conquistados por huelgas , sabotajes y enfrentamientos con la policía y los ejércitos privados de los cárteles patronales.

Sin embargo, cuando movimientos actuales —ya sean indígenas, anticoloniales, feministas, socialistas o antirracistas— recurren a la resistencia activa, la lucha armada o a la acción directa contra regímenes represivos, son inmediatamente tachados de "terroristas", "radicales" o "violentos".

Se nos exige que luchemos por el cambio "pacíficamente", como si las estructuras de poder alguna vez hubieran respondido a meras peticiones accidentalistas. Y para colmo, son estos mismos “institucionalistas” —liberales y socialdemócratas— quienes más fuertemente reiteran las fijaciones de sentido nacientes de las luchas populares históricas.

“ CUIDADO CON QUIENES CELEBRAN TODAS LAS REVOLUCIONES EN LA HISTORIA MIENTRAS ENFÁTICAMENTE ABOGAN EN CONTRA DE LA QUE VIENE .”

“EL VIEJO MUNDO MUERE, Y EL NUEVO MUNDO LUCHA POR NACER: DE ESE CLAROSCURO SURGEN LOS MONSTRUOS” - Antonio Gramsci

Lo más cínico de esta condena selectiva es que ignora la violencia cotidiana del statu quo. Los Estados y las élites económicas ejercen una violencia estructural —pobreza masiva, despojo territorial, encarcelamiento en masa, represión policial, guerras por recursos, genocidio, ecocidio, culturicidio. — Sin embargo, nuestra noción de la violencia está ligada a nuestro pensamiento estético. Es fácil identificar como violenta a una guerrilla, o a un régimen militar clásico del siglo XX, pero difícil hacerlo cuando se visten en guayabera.

Cuando un gobierno desplaza comunidades indígenas para beneficio de las multinacionales, cuando la policía ejecuta extrajudicialmente a jóvenes racializados, cuando el hambre es consecuencia directa de políticas económicas deliberadas, esa violencia es aceptada como "el costo del orden". Pero cuando los oprimidos responden con fuerza, se les acusa de romper una paz que nunca existió para ellos.

La narrativa dominante insiste en que los cambios deben lograrse únicamente mediante reformas institucionales, elecciones y diálogo. Pero esta visión idealizada omite que las reformas significativas casi siempre han sido concedidas por miedo a la insurrección, no por buena voluntad. El sufragio universal, los derechos civiles y las jornadas laborales de ocho horas no fueron regalos magnánimos de los poderosos, sino concesiones arrancadas mediante luchas que, en su momento, fueron tachadas de "extremistas"

La verdad incómoda es que no existe un cambio histórico, con un resultado verdaderamente emancipador, sin el conflicto.

Celebrar las revoluciones del pasado mientras se sataniza a los rebeldes del presente es el ejemplo perfecto de la hipocresía política más maliciosa de nuestros tiempos.

Si admitimos que la violencia fue necesaria para derrocar a los tiranos de ayer, ¿cómo negar que lo es contra los tiranos de hoy?

ÁRBITRO, ¿CÓMO VA EL PARTIDO?

José Mauro Coronado Moreno - Colaborador Editorial

Es una realidad, la reforma judicial se está ejecutando y en dos meses ocurrirá la primera fiesta electoral para elegir a las personas juzgadoras de los diferentes órganos jurisdiccionales del fuero federal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial. Este es el nuevo proceso democrático que otorgará la legitimidad de los Juzgadores federales y llegado el momento oportuno, también de las personas juzgadoras del fuero común.

El domingo 30 de marzo, las personas que aparecerán en las boletas para obtener cargos en el poder judicial federal iniciaron campaña para darse a conocer en los distritos que competirán y, aquellos que competirán por la Suprema Corte, la Sala Superior y el Tribunal de Disciplina en todo el país. De acuerdo a los lineamientos establecidos en la reforma constitucional y leyes reglamentarias, los contendientes sólo pueden darse a conocer a través de redes sociales o mediante material publicitario en papel que repartan en las calles, pueden acudir a distintos medios de comunicación siempre y cuando, el espacio que se otorgue a uno sea el mismo que se otorgue a todos los demás competidores.

Estos lineamientos han definido la formas que las personas contendientes se dan a conocer, destacando que, aunque tienen ciertos límites materiales, ello no es impedimento para que a través de la creatividad innoven propaganda que atraiga la atención de los votantes. En el presente escrito analizaremos los efectos de los primeros pasos de la reforma judicial así como aquellas áreas de oportunidad que se detectan.

Como primer punto, se resalta el uso de las redes sociales como el principal medio de difusión de los aspirantes. Todos los candidatos han creado perfiles para que a través de videos, imágenes, reels, Question & Answers difundan sus propuestas, plasmando así una forma fácil y pegajosa de identificarlos. Asímismo, los candidatos difunden su experiencia académica, profesional y personal para que la sociedad los conozca más.

A pesar de que el suscrito se encuentra en total desacuerdo con la reforma judicial, la misma ya es parte del orden constitucional y esta debe de acatarse. Las campañas se llevarán a cabo, las elecciones se celebrarán y el Poder Judicial será reorganizado en acorde al nuevo panorama.

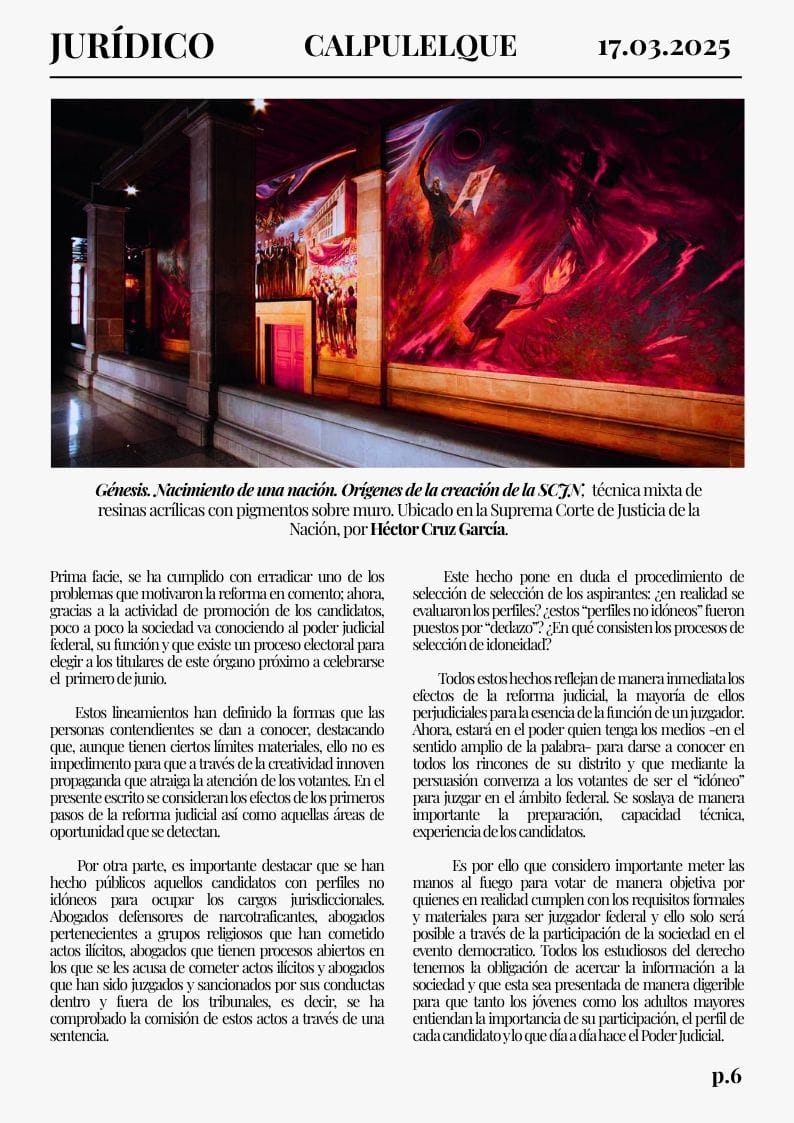

Prima facie, se ha cumplido con erradicar uno de los problemas que motivaron la reforma en comento; ahora, gracias a la actividad de promoción de los candidatos, poco a poco la sociedad va conociendo al poder judicial federal, su función y que existe un proceso electoral para elegir a los titulares de este órgano próximo a celebrarse el primero de junio.

Estos lineamientos han definido la formas que las personas contendientes se dan a conocer, destacando que, aunque tienen ciertos límites materiales, ello no es impedimento para que a través de la creatividad innoven propaganda que atraiga la atención de los votantes. En el presente escrito se consideran los efectos de los primeros pasos de la reforma judicial así como aquellas áreas de oportunidad que se detectan.

Por otra parte, es importante destacar que se han hecho públicos aquellos candidatos con perfiles no idóneos para ocupar los cargos jurisdiccionales. Abogados defensores de narcotraficantes, abogados pertenecientes a grupos religiosos que han cometido actos ilícitos, abogados que tienen procesos abiertos en los que se les acusa de cometer actos ilícitos y abogados que han sido juzgados y sancionados por sus conductas dentro y fuera de los tribunales, es decir, se ha comprobado la comisión de estos actos a través de una sentencia.

Este hecho pone en duda el procedimiento de selección de selección de los aspirantes: ¿en realidad se evaluaron los perfiles? ¿estos “perfiles no idóneos” fueron puestos por “dedazo”? ¿En qué consisten los procesos de selección de idoneidad?

Todos estos hechos reflejan de manera inmediata los efectos de la reforma judicial, la mayoría de ellos perjudiciales para la esencia de la función de un juzgador. Ahora, estará en el poder quien tenga los medios -en el sentido amplio de la palabra- para darse a conocer en todos los rincones de su distrito y que mediante la persuasión convenza a los votantes de ser el “idóneo” para juzgar en el ámbito federal. Se soslaya de manera importante la preparación, capacidad técnica, experiencia de los candidatos.

Es por ello que considero importante meter las manos al fuego para votar de manera objetiva por quienes en realidad cumplen con los requisitos formales y materiales para ser juzgador federal y ello solo será posible a través de la participación de la sociedad en el evento democratico. Todos los estudiosos del derecho tenemos la obligación de acercar la información a la sociedad y que esta sea presentada de manera digerible para que tanto los jóvenes como los adultos mayores entiendan la importancia de su participación, el perfil de cada candidato y lo que día a día hace el Poder Judicial.

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CAMPESINA

Ricardo Fuentes Lecuona - Editor General

El 17 de abril se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina, una fecha que honra la resistencia y la lucha histórica de las comunidades rurales frente a la explotación, el despojo y la violencia sistémica. Esta jornada fue establecida en memoria de la masacre de Eldorado dos Carajás en Brasil (1996), donde 19 campesinos del Movimiento Sin Tierra fueron asesinados por la policía militar durante una protesta por la reforma agraria.

La fecha fue impulsada por La Vía Campesina, un movimiento internacional que agrupa a organizaciones campesinas, indígenas y trabajadores rurales de más de 80 países. Desde entonces, el 17 de abril se ha convertido en un símbolo de resistencia contra el agronegocio, el acaparamiento de tierras y las políticas neoliberales que amenazan la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos del campo.

Para entender la importancia de la lucha campesina en Latinoamérica, es necesario situarla dentro de un marco histórico más amplio: el legado del colonialismo y su sistema de propiedad privada, que impuso estructuras feudales y teocráticas para garantizar la dominación de las élites sobre la tierra y los cuerpos.

La colonización española y portuguesa despojó violentamente a las comunidades, instaurando un régimen de encomiendas, haciendas y latifundios que convirtieron la tierra en mercancía y a los pueblos en siervos. Aquí se originan el régimen de propiedad privada y el acaparamiento de Capital que reproduce desigualdades en el campo hasta el día de hoy.

Este modelo no desapareció con las independencias del siglo XIX. Las repúblicas criollas mantuvieron—y en muchos casos profundizaron—las estructuras de dominación colonial, entregando tierras a las oligarquías y capitales extranjeros. Frente a estas relaciones de dominación impuestas y reproducidas por los Estados Nacionales, el indigenismo surge en gran medida como una lucha que va de la mano, sino es que como una parte fundamental de la lucha por la tierra, y viceversa. Los Yaquis en el norte mexicano y los Mapuche en el Cono Sur tejieron resistencias que hoy persisten, demostrando que la lucha por la tierra es un hilo continuo que une pasado y presente.

En el siglo XX, las revoluciones populares llevaron las demandas por la tierra al núcleo del desarrollo político. El campesinado mexicano cabalgó exigiendo "Tierra y Libertad" mientras en Bolivia los mineros y campesinos derribaron las haciendas oligárquicas. Pero estas luchas pronto chocaron con nuevos rostros del poder: Estados institucionalistas que, tras tomar el discurso agrario, terminaron pactando con el extractivismo. La paradoja fue cruel: reformas agrarias truncas, cooperativas convertidas en instrumentos burocráticos, y un neocolonialismo que vino disfrazado de desarrollo.

Hoy, cuando las topadoras del agronegocio arrasan el Gran Chaco y los narcocultivos envenenan el Cauca, la resistencia campesina se reinventa. El MST brasileño ocupa latifundios improductivos para plantar alimentos, no commodities para cumplir con la demanda de la industria consumerista.

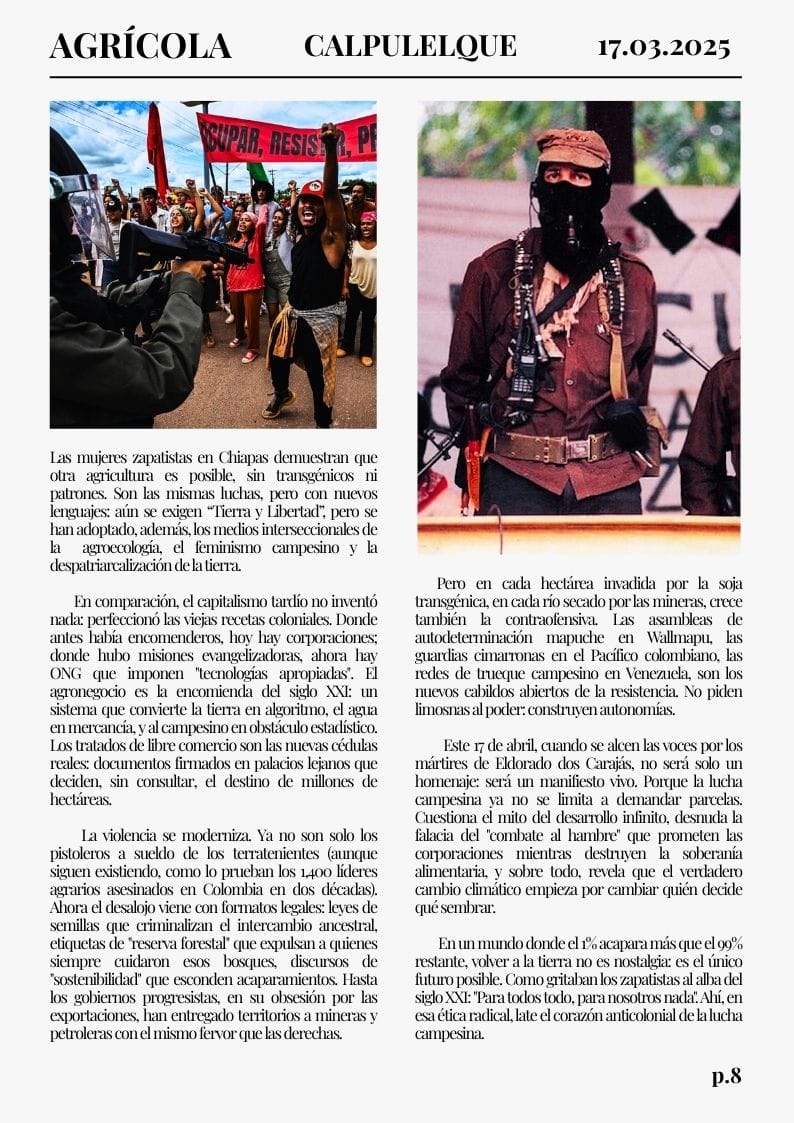

Las mujeres zapatistas en Chiapas demuestran que otra agricultura es posible, sin transgénicos ni patrones. Son las mismas luchas, pero con nuevos lenguajes: aún se exigen “Tierra y Libertad”, pero se han adoptado, además, los medios interseccionales de la agroecología, el feminismo campesino y la despatriarcalización de la tierra.

En comparación, el capitalismo tardío no inventó nada: perfeccionó las viejas recetas coloniales. Donde antes había encomenderos, hoy hay corporaciones; donde hubo misiones evangelizadoras, ahora hay ONG que imponen "tecnologías apropiadas". El agronegocio es la encomienda del siglo XXI: un sistema que convierte la tierra en algoritmo, el agua en mercancía, y al campesino en obstáculo estadístico. Los tratados de libre comercio son las nuevas cédulas reales: documentos firmados en palacios lejanos que deciden, sin consultar, el destino de millones de hectáreas.

La violencia se moderniza. Ya no son solo los pistoleros a sueldo de los terratenientes (aunque siguen existiendo, como lo prueban los 1,400 líderes agrarios asesinados en Colombia en dos décadas). Ahora el desalojo viene con formatos legales: leyes de semillas que criminalizan el intercambio ancestral, etiquetas de "reserva forestal" que expulsan a quienes siempre cuidaron esos bosques, discursos de "sostenibilidad" que esconden acaparamientos. Hasta los gobiernos progresistas, en su obsesión por las exportaciones, han entregado territorios a mineras y petroleras con el mismo fervor que las derechas.

Pero en cada hectárea invadida por la soja transgénica, en cada río secado por las mineras, crece también la contraofensiva. Las asambleas de autodeterminación mapuche en Wallmapu, las guardias cimarronas en el Pacífico colombiano, las redes de trueque campesino en Venezuela, son los nuevos cabildos abiertos de la resistencia. No piden limosnas al poder: construyen autonomías.

Este 17 de abril, cuando se alcen las voces por los mártires de Eldorado dos Carajás, no será solo un homenaje: será un manifiesto vivo. Porque la lucha campesina ya no se limita a demandar parcelas. Cuestiona el mito del desarrollo infinito, desnuda la falacia del "combate al hambre" que prometen las corporaciones mientras destruyen la soberanía alimentaria, y sobre todo, revela que el verdadero cambio climático empieza por cambiar quién decide qué sembrar.

En un mundo donde el 1% acapara más que el 99% restante, volver a la tierra no es nostalgia: es el único futuro posible. Como gritaban los zapatistas al alba del siglo XXI: "Para todos todo, para nosotros nada". Ahí, en esa ética radical, late el corazón anticolonial de la lucha campesina.