LA PATRIA ES IMAGINARIA

La patria es de los que la poseen, y los pobres nada poseen. La patria es la madre cariñosa del rico y la madrastra del pobre. La patria es el polizonte armado de un garrote, que nos arroja a puntapiés al fondo de un calabozo o nos pone el cordel en el pescuezo cuando no queremos obedecer las leyes escritas por los ricos en beneficio de los mismos ricos. La patria no es nuestra madre: ¡es nuestro verdugo!. -Ricardo Flores Magón

La Patria es imaginaria ¿Morir por una abstracción?

Ricardo Fuentes Lecuona - Editor General

¿Pues qué es el Estado Nacional, la famosa patria?

¿Qué son esos símbolos que nos han atascado ad nauseum desde el momento que sabemos leer y escribir, pero ni en una sola ocasión nos enseñan a cuestionar?

Primero, debemos entender que, a lo largo de la historia de la humanidad, las personas se han organizado políticamente en un sinfín de formas. Estas “formas” en el sentido figurado formas=maneras, y también el sentido literal formas=figuras han cambiado drásticamente en atención a la realidad implícita en los modelos de producción que las sociedades desarrollan.

Fue Engels quien delineó muy claramente la relación entre la forma en la que el ser humano se organiza en la modernidad, y la dominación de clases. En El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1884), Engels señala cómo estas 3 cosas, que para el pensamiento ingenuo parecen ser naturales, omnipresentes, inmutables, e incluso sagradas, realmente están fundadas en condiciones económicas y no son estados naturales orgánicos del ser humano.

La monogamia patriarcal, la propiedad privada de los medios de producción, y el Estado tienen todos un origen compartido, y por lo tanto un origen determinado, siendo que son creaciones del hombre. (Nota: usualmente rechazo el uso del término “el hombre” para referirme a la humanidad. Sin embargo, considero que estos aspectos sí que fueron creados, literalmente, por el hombre, por la masculinidad).

El Estado, refiriéndome en particular al Estado-Nación, la idea de que las sociedades humanas habrán de organizarse a través de entidades políticas en las que una identidad cultural y a veces étnica es el núcleo de la razón del Estado (razón como lógica y como origen) es el modelo que, en los últimos 3 siglos, se ha hegemonizado en el mundo. No está mal mencionar que 300 años representan una milésima parte (1/1000, o .1%) de la historia del ser humano. Es decir, de toda la existencia del ser humano, únicamente ha existido el Estado-Nación una minúscula fracción de dicho tiempo, y menos tiempo aún ha sido hegemónico. - No muy “natural”.

El Estado-Nación es el resultado de la lógica ilustrada europea, el auge del liberalismo y el romanticismo nacional que meramente coincidió con el proceso de colonización en América. Por lo tanto, su importación a las sociedades colonizadas, entre ellas las mesoamericanas, es un accidente histórico.

Pero ojo, esta lógica no asume que el Estado llega a América sólo incidentalmente. El Estado-Nación llega a América por una razón política, y por lo tanto no es ingenuo, quienes traían al Estado sabían lo que estaban haciendo. ¿Y quienes trajeron al Estado? La naciente burguesía, identificada particularmente en los criollos. Castigados por nacer del lado incorrecto del mar, se encontraban en una posición dominante en atención a sus privilegios, pero no lo suficientemente dominante en comparación con el Peninsular.

Es entonces que el criollo busca plasmar su identidad, diferente a la indiana por ser europeo, y a la ibérica por no ser lo suficientemente europeo, y lo hace a través del Estado-Nación. El criollo inventa su identidad (y su dominación) a través de la invención de los Estados Latinoamericanos. Estos Estados atienden en su más profunda lógica a la identidad compartida de los criollos: hablan castellano, profesan el catolicismo romano, son liberales (relativamente) y no son ni indígenas, ni europeas, sino “latino-americanas” (latinos [Europeos] en América).

Así se inventa México, en este caso, un Estado de criollos para criollos, que se renombran “mexicanos” al emanciparse del Peninsular. Si bien hay pugnas (liberales-conservadores), son pugnas por la organización política del Estado-Nación, no necesariamente por su fundamentación. El criollo burgués inventa a México como una herramienta de su propia dominación, para hegemonizarse y legitimarse frente al indígena, la mujer y frente al viejo régimen.

Y esa ha sido la razón de la forma de nuestro Estado, evidentemente una de las tres cabezas de la dominación (las otras siendo la propiedad privada y la familia monogámica-patriarcal), basta leer las primeras constituciones de las repúblicas criollas para apreciarlo. Sin embargo, hay una cosa más: la jerarquía de estos conceptos. Uno de los grandes líderes independentistas (no criollo, sino afronovohispano pero convencido por la ideología ilustrada liberal) responde a esta pregunta con su actuar y una inmortal frase:

Cuando el padre de Vicente Guerrero ofrece interceder por él ante los peninsulares para concederle una amnistía (y con ello proteger sus bienes - propiedad, y su familia), su hijo responde: “La patria es primero.” - esa frase regurgitada ad nauseum por lxs nacionalistas e, importantemente, el Estado mismo ¡en letras de ORO! La patria es primero, antes de la familia y la propiedad. La patria es superior que nuestras relaciones personales, superior que nuestro patrimonio, superior incluso que nuestra vida. Todo esto según la patria misma, muy conveniente...

Entonces la invención de México no es ingenua, no es inocente, tiene una razón y un plan: someter a su población a la voluntad de quienes configuran el Estado-Nación, con el fin de entregarles todo, hasta la vida ¿Por un trapo de colores? ¿Una canción? ¿Un dibujo? Esa es la excusa, pero realmente es por la hegemonía liberal, estar dispuestxs a llorar, sangrar y morir por la dominación del burgués sobre nosotrxs mismxs. ¡Vaya triunfo!

¿Dónde está la patria? ¿dónde existe? en nuestra cabeza. La bandera, el himno, los “héroes”, son eso: tela, música, personas, etc. Eso no es “la patria”, sino meramente su cristalización. La patria, realmente, es la pseudología fantástica que nace del significado al que se nos adhiere por medio de esos símbolos, la patria es el poder que nos convence a través de ellos.

Y la patria se renueva, ya que las ideologías dominantes pugnan entre sí. Antes era una identidad católica, “libre” y castellana, luego laica, “libre” y republicana, luego sincrética, “libre” y “soberana”. La tercera de estas últimas, tras una Revolución que terminó siedo hegemonizada durante una coincidencia temporal en la que el etno-nacionalismo brotaba en Europa. Aquí un pequeño problema: “México” NO cuenta con una polación étnicamente unificada, ¿La solución? el mestizaje: el gran arma para darle su razón nuevamente al Estado. ¿Pues qué no todxs somos “mestizxs”? Esta idea hegemonista que adoctrina hasta el día de hoy viene del Secretario de Educación que construyó el sistema educativo post revolucionario hace 100 años: el entusiasta de Hitler, defensor de la “política racial”, José Vasconcelos.

Y aquí estamos hoy, nosotrxs lxs “mestizxs”, convencidxs de nuestra identidad, listxs para celebrar las telas, las frases y las estatuas, a veces incapaces de cuestionarlas, reproduciendo la dominación del Capital y muriendo, no en nombre de lo que existe en la materialidad - como el hambre, la pobreza, la explotación, o la injusticia, sino en nombre de una idea, de una abstracción que en su origen nunca fue para nosotrxs.

La “patria” es una fosa común con himno nacional.

Las ventanas abiertas de América Latina

Vittorio Vidali, el Comandante Carlos - Colaborador Editorial

“[No] han de ser los traidores contemporáneos quienes realicen, hoy, la redención de los héroes ayer traicionados. Es mucha la podredumbre para arrojar al fondo del mar en el camino de la reconstrucción de América Latina. Los despojados, los humillados, los malditos tienen, ellos sí, en sus manos, la tarea. La causa nacional latinoamericana es, ante todo, una causa social: para que América Latina pueda nacer de nuevo, habrá que empezar por derribar a sus dueños, país por país. Se abren tiempos de rebelión y de cambio. Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja, como un desafío candente, sobre las conciencias de los hombres.” - Eduardo Galeano.

Para algunos (pocos) no es ninguna sorpresa, y para muchos otros apenas lo está siendo, que en estas últimas tres décadas se ha suscitado una transformación cualitativa de los polos de poder internacional. Este siglo ya no es el de la financiarización neoliberal de los países de avanzado desarrollo capitalista. Este siglo es ahora, sin embargo, de aquéllos países que han apostado por planes de mediano y largo plazo para la construcción de potentes modelos industriales, tecnológicos, de infraestructura y militares, a saber, por mencionar a los actores más relevantes: la República Popular China, la Federación de Rusia y la República de la India. ¿Esto quiere decir que a través de estos países se dará el camino hacia el socialismo en América Latina? No caigamos en simplismos. Vamos paso por paso.

Las contradicciones internas de aquéllos estados que ejercían el poderío del modelo neoliberal (Los norteamericanos, europeos, australianos, japoneses y, relativamente reciente, los surcoreanos) nos han llevado hasta aquí. La colonización, el genocidio, el saqueo, la explotación, la expoliación y el despojo histórico de las economías latinoamericanas y del llamado “Sur Global” (África y parte de Asia) por parte de esos países, permitieron la formación de sus dinámicos sistemas capitalistas de producción y de los modelos de la financiarización rentista neoliberal bajo los cuales se determinan en la actualidad. Mientras tanto, durante cinco siglos, los países latinoamericanos vivieron bajo economías colonizadas, feudales, semi-feudales y, después de los correspondientes procesos revolucionarios en el transcurso de la primera mitad del siglo XX, en economías de producción mayoritariamente rural con ciertos focos de ciudades proto-capitalistas e industriales.

Durante la segunda mitad del siglo XX, ocurre una de las contradicciones más relevantes del sistema capitalista internacional. La necesidad de la continuación de la expansión de los capitales a través de las guerras, a falta de la demanda interna y regional, provocó que los países capitalistas crearan un sistema crediticio que fuera más allá de lo que el capitalismo, a través de la fuerza del trabajo, pudiese producir en mercancías, esto es, superando a la economía real.

De esta manera, la clase rentista (los bancos), tomó un rol protagónico, a través de su antiguo oficio de la intermediación financiera, por medio de la cual fluían los grandes capitales para ser colocados en aquéllos países en donde pudiesen rapiñar la mayor riqueza posible:

“El capital tiene un solo impulso vital: valorizarse.” - Karl Marx.

No bastó, entonces, con los siglos de genocidio contra las comunidades indígenas, de despojo de tierras productivas, la esclavitud y el peonaje.

América Latina fue obligada a adoptar los modelos neoliberales, a través del derrocamiento de mandatarios, el aplastamiento de las guerrillas de carácter mayoritariamente socialista y la imposición de dictaduras fascistas por la fuerza militar. Luego, los gobiernos títeres de América Latina adquirieron esas deudas emitidas sin control, valorizadas en las monedas de los países emisores extranjeros.

Por la fuerza y la sangre, comenzó a florecer el joven y tardío capitalismo latinoamericano, mediante la explotación salarial y, en muchos casos, de semi-esclavitud, del proletariado y el campesinado, por parte de los capitalistas transnacionales, y el endeudamiento, cuyos beneficiarios, dueños y acreedores, eran los estados extranjeros y su gran banca privada.

Con ello, también floreció la llamada “Marea Rosa”, dando nacimiento a los diversos movimientos de la izquierda socialdemócrata que pretendían realizar vuelcos al “Socialismo del Siglo XXI” mediante su participación pacífica en la democracia liberal.

“El pacifismo y la prédica abstracta de la paz son una de las formas de embaucar a la clase obrera. Bajo el capitalismo, y sobre todo en su fase imperialista, las guerras son inevitables. Mas, por otra parte, los socialdemócratas no pueden negar el significado positivo de las guerras revolucionarias”.

- Vladímir Ilich Uliánov, “Lenin”.

Estos movimientos, una vez alcanzado el poder, lograron implementar políticas sociales, más de carácter asistencialista que revolucionario. Aquéllos que se atrevieron a ir más lejos, nacionalizando sectores estratégicos, expropiando empresas privadas nacionales y multinacionales, promoviendo la creación de sindicatos y comunas, fueron objeto de sabotajes, sanciones, embargos, asesinatos políticos y todo tipo de mecanismos que atentan contra el Derecho Internacional.

Ejemplos sobran del pasado de que la participación en las elecciones liberales tienen un límite: Juan Bosch, Jacobo Arbenz, João Goulart, Salvador Allende, Manuel Zelaya, Jean-Bertrand Aristide, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, etc.

Sus colonizadores históricos no tienen ya la magnitud del ejercicio de poder con el que han contado por siglos. Su propio sistema financierista-crediticio los ha llevado a altos déficits fiscales; deudas impagables, superiores a su PIB, y a buscar mecanismos para vender su deuda basura a través de las novedosas “stablecoins”.

América Latina se encuentra hoy ante una situación particular. La dependencia comercial con Estados Unidos ha disminuido drásticamente (Del ~59 % como destino de exportaciones y ~50% de origen de importaciones en el año 2000, al ~45% y ~31%, respectivamente, en el año 2024), mientras que ha diversificado su comercio con otros países, especialmente con la República Popular de China, que ha aumentado 35 veces (De US$12 mil millones en el 2000 a US$518 mil millones en 2024). Para los países de Sudamérica, la República Popular de China representa actualmente su primer socio comercial.

¿Esto significa que los países latinoamericanos serán liberados por la República Popular de China a través de sus representantes socialdemócratas? Desde luego que no. No con “MORENA” en México, que es más un frente repleto de mezcolanzas ideológicas contradictorias internas, que se sienta a negociar su estadía en el poder con BlackRock y Carlos Slim; no con un gobierno chavista que propina embates contra el Partido Comunista de Venezuela; no con Gabriel Boric en Chile, que abiertamente apoya a la junta banderista y neonazi en Ucrania, ni aunque China llame a su sistema “socialismo con características chinas” y sea pragmática con cualquier país para convertirlo en su mercado de exportación.“

Estas son las ventanas que se han abierto para la clase proletaria de América Latina. No existe un solo partido comunista con la fuerza organizativa para liderar el camino, pero la iniciativa es indispensable. Debe ser el proletariado y su vanguardia revolucionaria, quienes deben realizar el análisis concreto de la situación en que se encuentran nuestras regiones. Entender que las clases burguesas, desde México hasta Argentina, continúan enriqueciéndose de la fuerza del trabajo de nuestra clase, así realicen negocios con los países occidentales o con los orientales. La lucha de clases en América Latina persiste, y tenemos el deber de desenmascarar a la izquierda socialdemócrata, cuyo último fin, es el adormecimiento del movimiento comunista revolucionario.

¡Proletarios de América Latina, compartimos una historia y una senda común, el socialismo!

Dominación a través de la democracia: Cómo el reducir la política a su expresión institucional desmoviliza a los ciudadanos.

@contragolpe.absoluto - Colaborador Editorial

La democracia liberal es un régimen de dominación que se basa en la manipulación. No prohíbe la participación ciudadana porque sabe neutralizarla con desesperanza y apatía. Se basa en instituciones que presumen empoderar al ciudadano, pero que en realidad solo lo disciplinan y reducen hasta conducirlo a una despolitización aparentemente voluntaria.

Para entender su dinámica hay que saber que todo régimen político tiene un trazo institucional que divide las prácticas políticas permitidas de las prohibidas. En teoría esto sirve para evitar los peores excesos de la política, manteniendo controlados a los ciudadanos con la amenaza de castigo, si transgreden los límites establecidos. Pero si este trazo no está sujeto a discusión democrática y es secuestrado por las élites, acaba sirviendo para reducir las opciones políticas de los ciudadanos y con el tiempo someterlos.

La esencia de la política, especialmente en una democracia, consiste en estrechar lazos con otros. Los ciudadanos unidos, activos y organizados tienen el poder de obligar a los gobiernos a obedecer. Esta fuerza es el motor de la democracia.

Para evitar que los ciudadanos generen lazos políticos entre sí, la élite busca sustituirlos por vínculos institucionales. Así, reducen la cuestión política a una relación uno a uno, entre ciudadano y estado, como si se tratara de un simple litigio donde toda situación se resuelve ateniéndose a procedimientos burocrático-legales. De ahí que las arengas políticas liberales sean “participa más”, “vota por los otros” o “sé un buen ciudadano”. Esas frases tratan de introducir una idea de política que solo mira hacia arriba y nunca hacia los lados.

Ese tipo de política funciona bien para las élites, pues con dinero e influencia, la relación con el gobierno es navegable y puede ser eficiente para hacer cumplir sus deseos. Pero para el resto de la población, atenernos a esto es introducirnos en una jaula de derrotas políticas, pues sin el respaldo de otros ciudadanos nuestras demandas son fácilmente ignoradas, especialmente si chocan con los intereses de las élites.

Para mantenernos dentro de esta trampa los liberales glorifican la política institucional y estigmatizan todas las acciones fuera de ella.

Cualquier propuesta política que busque ampliar el poder de los ciudadanos es tachada rápidamente de populista o desestabilizadora. Y, por el contrario, las acciones institucionales se presentan como la única forma de política importante y realista.

Al reducir la acción política al marco institucional aceptamos luchar con las manos atadas, pues contrario a lo que los liberales dicen, estos espacios no están diseñados para transmitir los mandatos ciudadanos al poder sino para agotar y entorpecer todo deseo de participación. Por eso las funciones democráticas están llenas de deficiencias y restricciones. La eficiencia institucional, los liberales se la guardan para atender inquietudes de las élites y para ejercer control sobre los ciudadanos.

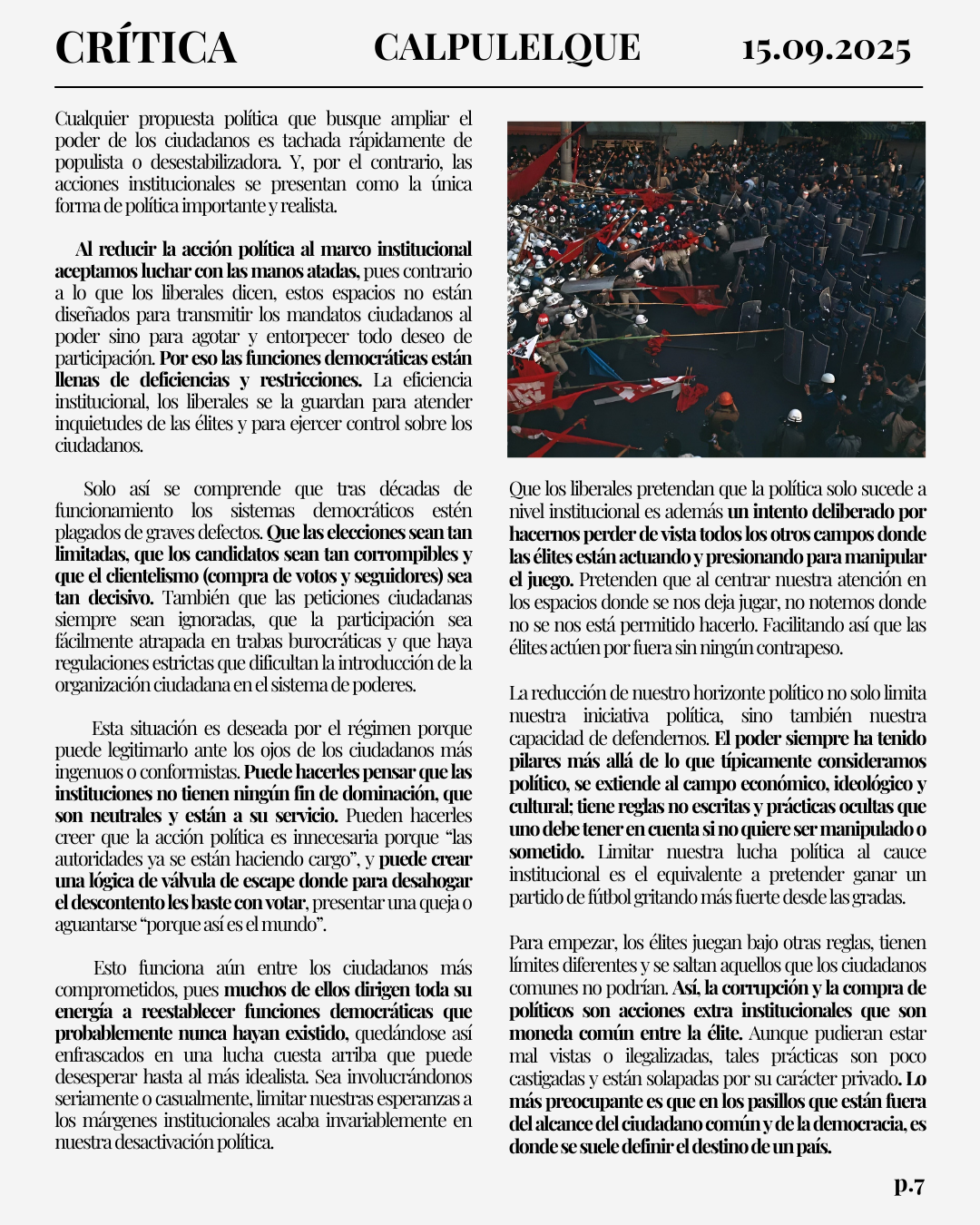

Solo así se comprende que tras décadas de funcionamiento los sistemas democráticos estén plagados de graves defectos. Que las elecciones sean tan limitadas, que los candidatos sean tan corrompibles y que el clientelismo (compra de votos y seguidores) sea tan decisivo. También que las peticiones ciudadanas siempre sean ignoradas, que la participación sea fácilmente atrapada en trabas burocráticas y que haya regulaciones estrictas que dificultan la introducción de la organización ciudadana en el sistema de poderes.

Esta situación es deseada por el régimen porque puede legitimarlo ante los ojos de los ciudadanos más ingenuos o conformistas. Puede hacerles pensar que las instituciones no tienen ningún fin de dominación, que son neutrales y están a su servicio. Pueden hacerles creer que la acción política es innecesaria porque “las autoridades ya se están haciendo cargo”, y puede crear una lógica de válvula de escape donde para desahogar el descontento les baste con votar, presentar una queja o aguantarse “porque así es el mundo”.

Esto funciona aún entre los ciudadanos más comprometidos, pues muchos de ellos dirigen toda su energía a reestablecer funciones democráticas que probablemente nunca hayan existido, quedándose así enfrascados en una lucha cuesta arriba que puede desesperar hasta al más idealista. Sea involucrándonos seriamente o casualmente, limitar nuestras esperanzas a los márgenes institucionales acaba invariablemente en nuestra desactivación política.

Que los liberales pretendan que la política solo sucede a nivel institucional es además un intento deliberado por hacernos perder de vista todos los otros campos donde las élites están actuando y presionando para manipular el juego. Pretenden que al centrar nuestra atención en los espacios donde se nos deja jugar, no notemos donde no se nos está permitido hacerlo. Facilitando así que las élites actúen por fuera sin ningún contrapeso.

La reducción de nuestro horizonte político no solo limita nuestra iniciativa política, sino también nuestra capacidad de defendernos. El poder siempre ha tenido pilares más allá de lo que típicamente consideramos político, se extiende al campo económico, ideológico y cultural; tiene reglas no escritas y prácticas ocultas que uno debe tener en cuenta si no quiere ser manipulado o sometido. Limitar nuestra lucha política al cauce institucional es el equivalente a pretender ganar un partido de fútbol gritando más fuerte desde las gradas.

Para empezar, los élites juegan bajo otras reglas, tienen límites diferentes y se saltan aquellos que los ciudadanos comunes no podrían. Así, la corrupción y la compra de políticos son acciones extra institucionales que son moneda común entre la élite. Aunque pudieran estar mal vistas o ilegalizadas, tales prácticas son poco castigadas y están solapadas por su carácter privado. Lo más preocupante es que en los pasillos que están fuera del alcance del ciudadano común y de la democracia, es donde se suele definir el destino de un país.

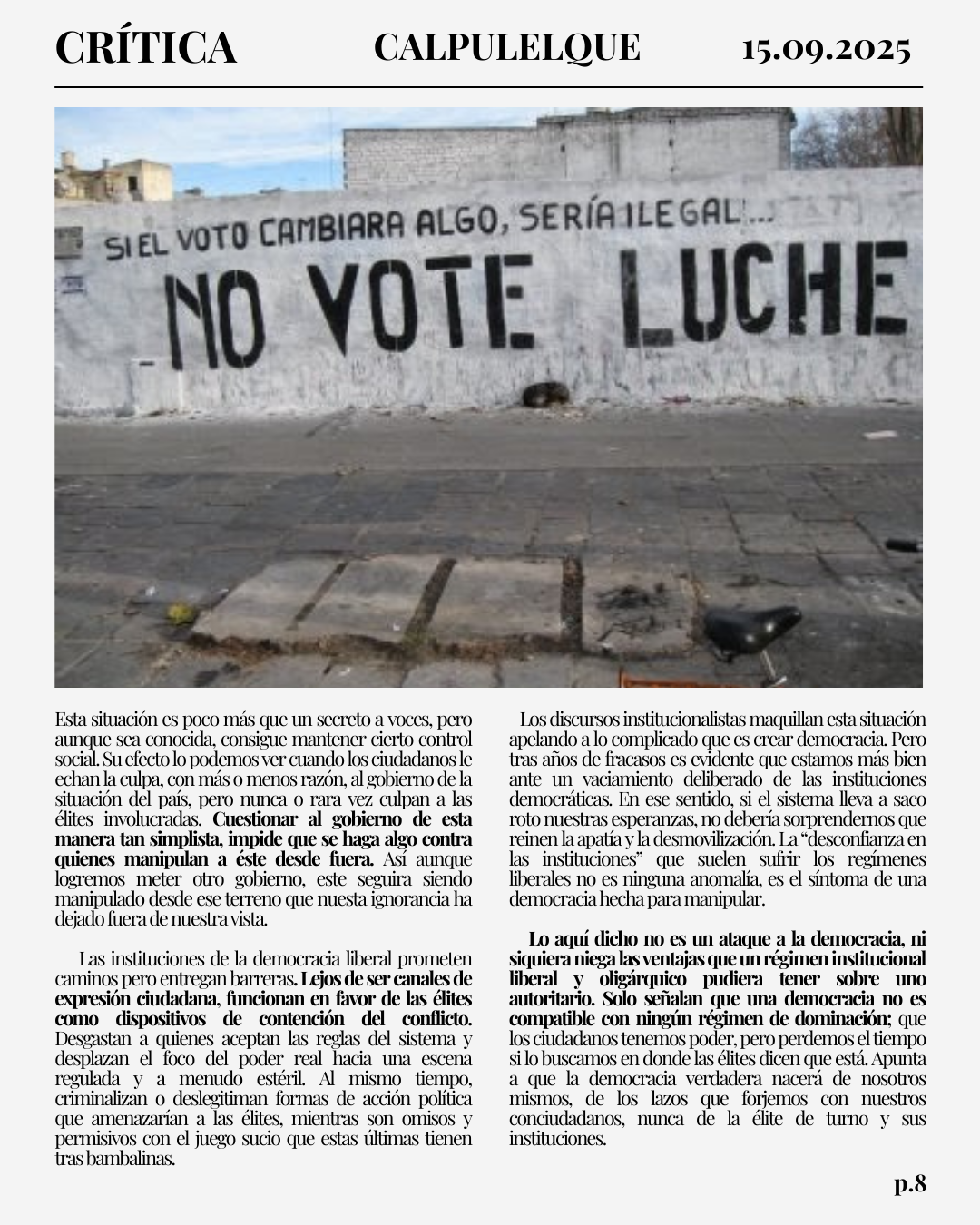

Esta situación es poco más que un secreto a voces, pero aunque sea conocida, consigue mantener cierto control social. Su efecto lo podemos ver cuando los ciudadanos le echan la culpa, con más o menos razón, al gobierno de la situación del país, pero nunca o rara vez culpan a las élites involucradas. Cuestionar al gobierno de esta manera tan simplista, impide que se haga algo contra quienes manipulan a éste desde fuera. Así aunque logremos meter otro gobierno, este seguira siendo manipulado desde ese terreno que nuesta ignorancia ha dejado fuera de nuestra vista.

Las instituciones de la democracia liberal prometen caminos pero entregan barreras. Lejos de ser canales de expresión ciudadana, funcionan en favor de las élites como dispositivos de contención del conflicto. Desgastan a quienes aceptan las reglas del sistema y desplazan el foco del poder real hacia una escena regulada y a menudo estéril. Al mismo tiempo, criminalizan o deslegitiman formas de acción política que amenazarían a las élites, mientras son omisos y permisivos con el juego sucio que estas últimas tienen tras bambalinas.

Los discursos institucionalistas maquillan esta situación apelando a lo complicado que es crear democracia. Pero tras años de fracasos es evidente que estamos más bien ante un vaciamiento deliberado de las instituciones democráticas. En ese sentido, si el sistema lleva a saco roto nuestras esperanzas, no debería sorprendernos que reinen la apatía y la desmovilización. La “desconfianza en las instituciones” que suelen sufrir los regímenes liberales no es ninguna anomalía, es el síntoma de una democracia hecha para manipular.

Lo aquí dicho no es un ataque a la democracia, ni siquiera niega las ventajas que un régimen institucional liberal y oligárquico pudiera tener sobre uno autoritario. Solo señalan que una democracia no es compatible con ningún régimen de dominación; que los ciudadanos tenemos poder, pero perdemos el tiempo si lo buscamos en donde las élites dicen que está. Apunta a que la democracia verdadera nacerá de nosotros mismos, de los lazos que forjemos con nuestros conciudadanos, nunca de la élite de turno y sus instituciones.

Clausewitz en Sinaloa

Ricardo Fuentes Lecuona - Editor General

“La guerra es la continuación de la política por otros medios”. - Carl von Clausewitz.

Clausewitz fue un militar y pensador prusiano cuyo acercamiento teórico a la guerra ha influenciado el actuar de Estados y ejércitos desde el siglo XIX. Habiendo cientas de perspectivas sobre la guerra en Sinaloa, la proposición desde Clausewitz puede mostrar algunas de las lógicas que operan en este conlficto, que no se entenderían de la misma forma desde otras lentes.

¿Qué sucede cuando la política real no es la derrota del enemigo, sino la perpetuación del conflicto mismo? Desde esta óptica, la guerra en Sinaloa se presenta menos como una campaña genuina contra el crimen y más como un vasto experimento de militarización, un laboratorio donde se prueba y normaliza el poder del Estado en su forma más cruda.

Cuando los elementos armados suben al transporte público a “vigilar”, no están luchando contra el crimen organizado. El ejército sabe muy bien dónde está el crimen organizado, no tiene que subirse a las rutas a perfilar gente. Estos ejercicios son una demostración de poder e intimidación, de normalización del poder militar igual que el crimen organizado normalizó su presencia en el pasado.

Clausewitz postulaba que la guerra es un fenómeno compuesto por una “trinidad”:

- El Gobierno (el elemento racional, que define los objetivos políticos).

- El Ejército (el elemento profesional, que ejecuta la fuerza).

- El Pueblo (el elemento pasional, que debe ofrecer su apoyo).

En Sinaloa, esta trinidad está profundamente dis- torsionada. El objetivo político oficial —“pacificar” y “erradicar” al crimen es ambiguo, sin los puntos finales claros que definen una victoria, pues no basta con derrotar a una fuerza, tomar una ciudad o firmar un tratado de paz (este último es jurídica y políticamente imposible, además). El ejército se ha desplegado no como último recurso, sino como la primera y única opción, confundiendo la línea entre seguridad interior y defensa nacional. Y el pueblo, la tercera parte de la trinidad, no es un actor pasional unido detrás de una causa, sino la población atrapada en el fuego cruzado, un sujeto de experimentación más que un ciudadano cuya voluntad se deba ganar.

Esta distorsión sugiere que el objetivo político real no es la victoria, sino la gestión del conflicto. La guerra, entonces, se convierte en el medio para un fin diferente: la militarización de la sociedad y el Estado.

El ejercicio de la guerra en Sinaloa no tiene como fin la paz y la armonia de la vida en la entidad, sino el desarrollo puro de la militarización y el quiebre de los límites del Estado, veamos:

En primer lugar, como laboratorio de experiencia militar, desarrollo y la implementación de doctrinas de “guerra irregular” y “contrainsurgencia” en suelo nacional. Los cárteles son el “enemigo” perfecto: una amenaza real que justifica el uso de tácticas militares, pero lo suficientemente elástica como para nunca ser eliminada por completo. Adicionalmente, Sinaloa ha sido campo de prueba para tecnologías de vigilancia, interceptación de comunicaciones, y recolección masiva de datos. La lucha contra el crimen proporciona la cobertura legal y política para implementar un aparato de vigilancia sin límites.

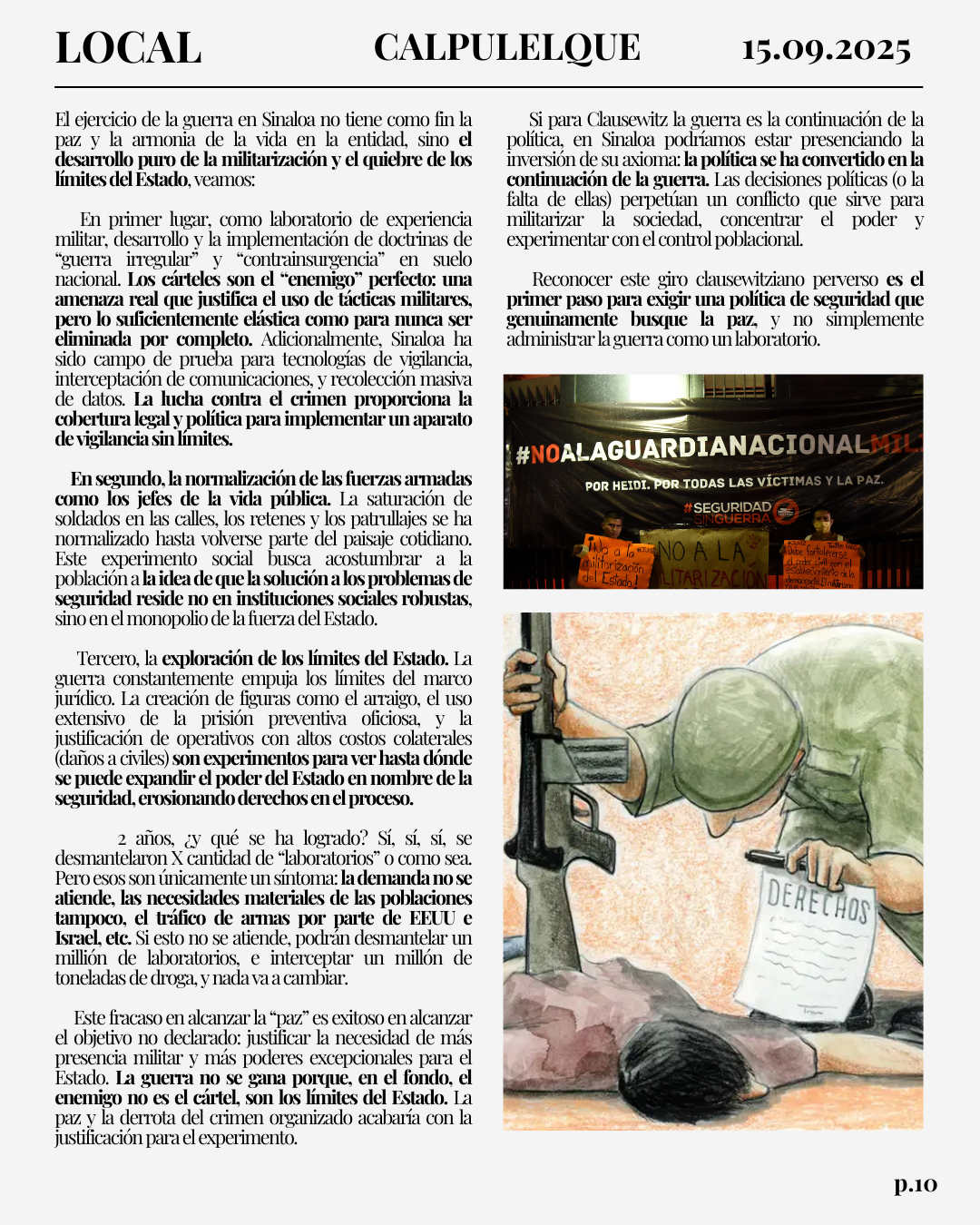

En segundo, la normalización de las fuerzas armadas como los jefes de la vida pública. La saturación de soldados en las calles, los retenes y los patrullajes se ha normalizado hasta volverse parte del paisaje cotidiano. Este experimento social busca acostumbrar a la población a la idea de que la solución a los problemas de seguridad reside no en instituciones sociales robustas, sino en el monopolio de la fuerza del Estado.

Tercero, la exploración de los límites del Estado. La guerra constantemente empuja los límites del marco jurídico. La creación de figuras como el arraigo, el uso extensivo de la prisión preventiva oficiosa, y la justificación de operativos con altos costos colaterales (daños a civiles) son experimentos para ver hasta dónde se puede expandir el poder del Estado en nombre de la seguridad, erosionando derechos en el proceso.

2 años, ¿y qué se ha logrado? Sí, sí, sí, se desmantelaron X cantidad de “laboratorios” o como sea. Pero esos son únicamente un síntoma: la demanda no se atiende, las necesidades materiales de las poblaciones tampoco, el tráfico de armas por parte de EEUU e Israel, etc. Si esto no se atiende, podrán desmantelar un millión de laboratorios, e interceptar un millón de toneladas de droga, y nada va a cambiar.

Este fracaso en alcanzar la “paz” es exitoso en alcanzar el objetivo no declarado: justificar la necesidad de más presencia militar y más poderes excepcionales para el Estado. La guerra no se gana porque, en el fondo, el enemigo no es el cártel, son los límites del Estado. La paz y la derrota del crimen organizado acabaría con la justificación para el experimento.

Si para Clausewitz la guerra es la continuación de la política, en Sinaloa podríamos estar presenciando la inversión de su axioma: la política se ha convertido en la continuación de la guerra. Las decisiones políticas (o la falta de ellas) perpetúan un conflicto que sirve para militarizar la sociedad, concentrar el poder y experimentar con el control poblacional.

Reconocer este giro clausewitziano perverso es el primer paso para exigir una política de seguridad que genuinamente busque la paz, y no simplemente administrar la guerra como un laboratorio.