¡LAS MUJERES SOSTIENEN LA MITAD DEL CIELO!

La liberación de la mujer sólo puede producirse como resultado de la victoria de un nuevo orden social y de un sistema económico diferente. -Aleksandra "Shura" Kolontái

UNA REFLEXIÓN DEL 8M

Mónica Rizzo de Hoyos - Colaboradora Editorial

Cada 8 de marzo llega como una bofetada en la cara que te recuerda la realidad que es vivir siendo mujer en México. Esa realidad a la que estamos tan acostumbradas, a la que hemos sobrevivido a través de las amistades, la angustia, la desesperación e incluso la apatía. La costumbre de cargar un gas pimienta, una navaja o de ponerte las llaves entre los dedos. El regresar y cambiarse para ajustar tu vestimenta de acuerdo al lugar en el que vas porque la feminidad se ha trastornado en una jaula de violencia y la individualidad pareciera una llamada a la agresión.

Dejar de ir a lugares porque sabes que el chavo que trabaja ahí te va a volver a invitar a salir aunque le hayas dicho que no varias veces. Tener que cambiar tu ruta constantemente porque en cada una eventualmente empieza a aparecer una persona que te hace sentir insegura o simplemente “por si acaso”. De verte en el espejo y encontrar algo mal cada día por fuera o por dentro, nunca alcanzando el estándar que te ha sido impuesto. Todas esas pequeñas decisiones que se han infiltrado en nuestra vida cotidiana y nos han obligado a trazar un camino en el que no estamos totalmente de acuerdo.

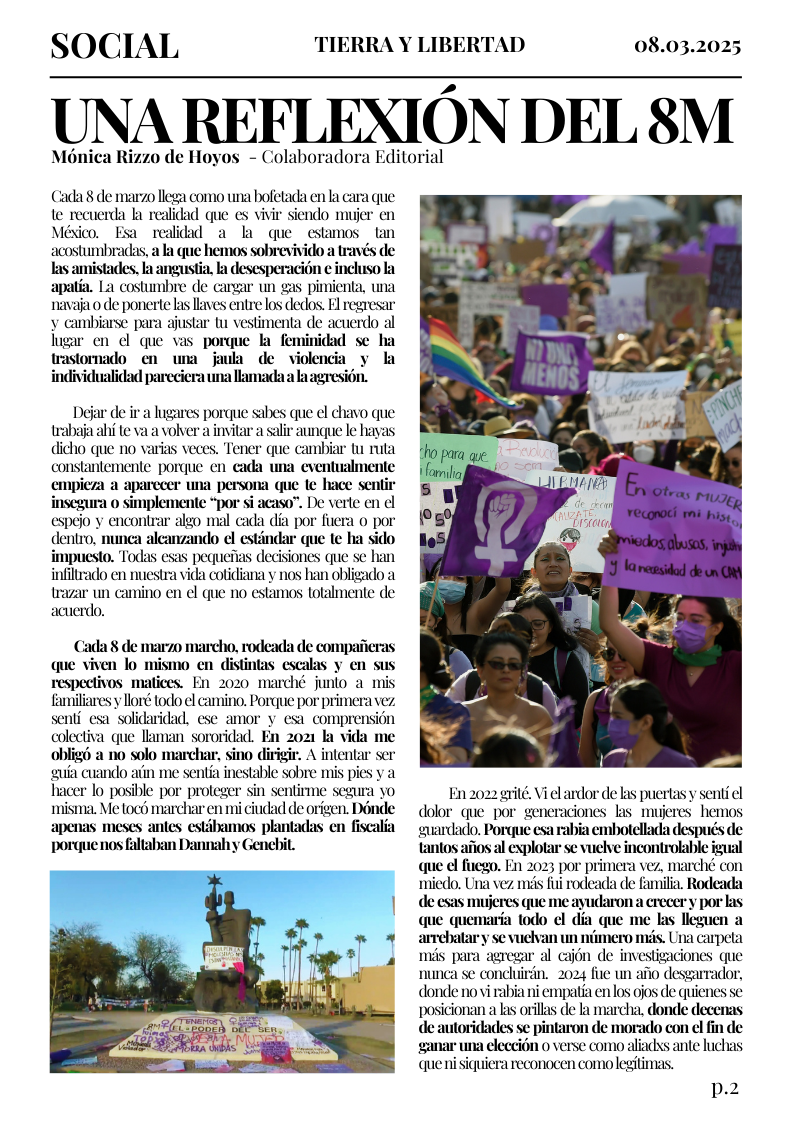

Cada 8 de marzo marcho, rodeada de compañeras que viven lo mismo en distintas escalas y en sus respectivos matices. En 2020 marché junto a mis familiares y lloré todo el camino. Porque por primera vez sentí esa solidaridad, ese amor y esa comprensión colectiva que llaman sororidad. En 2021 la vida me obligó a no solo marchar, sino dirigir. A intentar ser guía cuando aún me sentía inestable sobre mis pies y a hacer lo posible por proteger sin sentirme segura yo misma. Me tocó marchar en mi ciudad de orígen. Dónde apenas meses antes estábamos plantadas en fiscalía porque nos faltaban Dannah y Genebit.

En 2022 grité. Vi el ardor de las puertas y sentí el dolor que por generaciones las mujeres hemos guardado. Porque esa rabia embotellada después de tantos años al explotar se vuelve incontrolable igual que el fuego. En 2023 por primera vez, marché con miedo. Una vez más fui rodeada de familia. Rodeada de esas mujeres que me ayudaron a crecer y por las que quemaría todo el día que me las lleguen a arrebatar y se vuelvan un número más. Una carpeta más para agregar al cajón de investigaciones que nunca se concluirán. 2024 fue un año desgarrador, donde no vi rabia ni empatía en los ojos de quienes se posicionan a las orillas de la marcha, donde decenas de autoridades se pintaron de morado con el fin de ganar una elección o verse como aliadxs ante luchas que ni siquiera reconocen como legítimas.

(en 2024) Vi pasar el auge de un movimiento tan importante como si fuera una moda que quedó atrás. Ver el alza en las tasas de violencia, la normalización de discursos de odio y la apropiación de la movilización colectiva por aquellos que solo buscan perpetuar su poder hace la llegada del 8 de marzo 2025 desilusionante. Ver instituciones pintadas de morado, “permitiendo” a sus empleadas faltar el día 9 y llevando a cabo eventos que además de ser olvidados al pasar de una semana no representan la realidad y pocas veces aportan a la deconstrucción.

Cada 8 de marzo trae consigo un destapador, que nos obliga a quitarnos esos lentes de negación llevando consigo a todas las emociones reprimidas a salir de forma descontrolada. Deja a su paso un sentir de cansancio y desesperación, porque sin importar lo que pase cada año los número aumentan y la ineficiencia de las autoridades es más evidente. Porque cada año somos más mujeres las que imploramos que nos abran la puerta y nos escuchen, pero también son más las mujeres que nos enfrentamos a violencias.

RENTA DE VIENTRES: ¿EMPODERAMIENTO FEMENINO O VICTORIA CAPITALISTA SOBRE LAS MUJERES?

Valeria Bandt Anaya - Colaboradora Editorial

La renta de vientres ha sido, en México y en el mundo, un tema de discusión. ¿Es ético? ¿Empodera a las mujeres? ¿Es una nueva forma de explotar a mujeres vulnerables? Son estas las principales preguntas que surgen alrededor de esta práctica.

La renta de vientres, o como se le reconoce formalmente, maternidad subrogada, es la práctica de pactar o pagarle a una mujer para que geste el embrión fecundado de otra que no puede tener hijos naturalmente; o también que una mujer geste en su útero y con su óvulo el bebé de otra mujer. En un principio la idea de la renta de vientres parecía una opción viable de ayudar a mujeres de círculos cercanos a ser madres, pero el problema nació cuando esta ayuda se convirtió en un negocio, fomentando la explotación de mujeres de escasos recursos que venden su cuerpo para subsistir.

Agrupaciones feministas han señalado el carácter mercantilista que conlleva la “renta” de un vientre o la “renta” de una persona, lo anterior ya que la naturaleza misma de un contrato de renta regula la posesión de bienes por tiempo determinado a cambio de un precio pactado por las partes y su comportamiento en el sistema legal. La controversia se genera al hablar de renta y mujeres en la misma oración como si de cosas se tratara.

Es por esto que muchos colectivos feministas han señalado que gracias a estas prácticas se han invisibilizado las problemáticas y la vulnerabilidad a la que se expone una mujer que gesta un bebé quien esté dispuesta a aceptar ese dinero y la gran carga de estar embarazada, mientras las reduce a quien puede pagarlo.

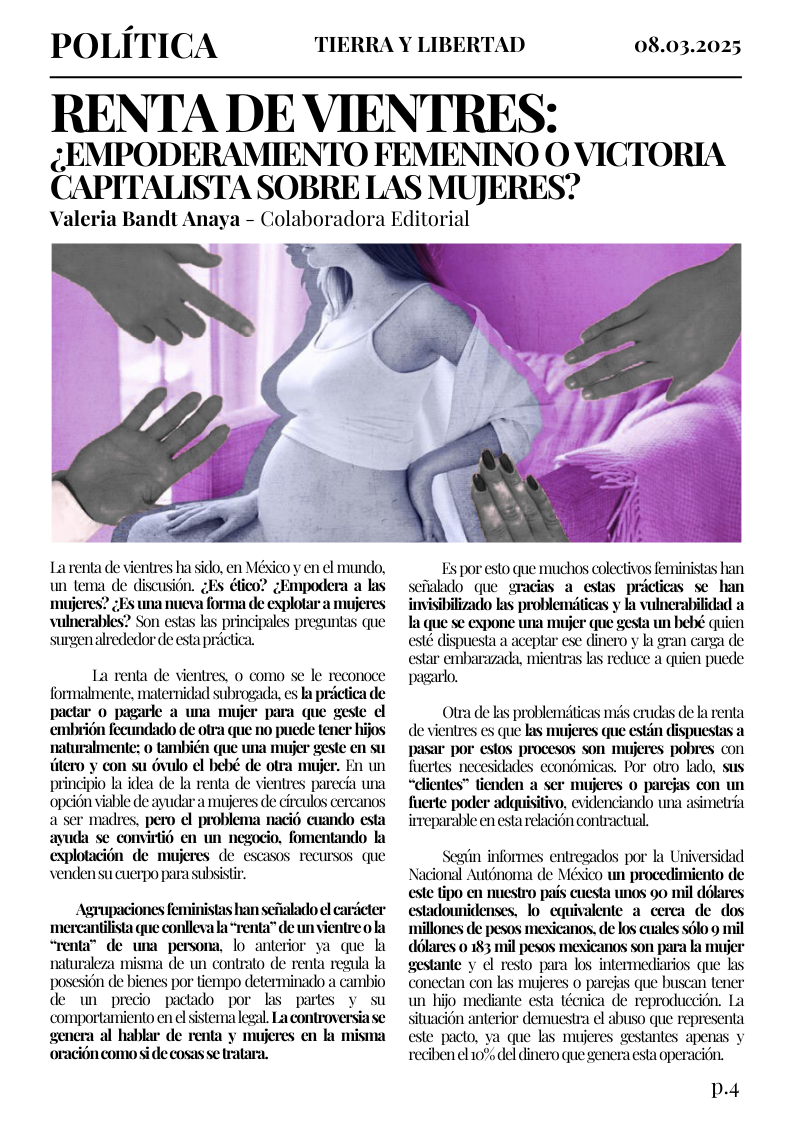

Otra de las problemáticas más crudas de la renta de vientres es que las mujeres que están dispuestas a pasar por estos procesos son mujeres pobres con fuertes necesidades económicas. Por otro lado, sus “clientes” tienden a ser mujeres o parejas con un fuerte poder adquisitivo, evidenciando una asimetría irreparable en esta relación contractual.

Según informes entregados por la Universidad Nacional Autónoma de México un procedimiento de este tipo en nuestro país cuesta unos 90 mil dólares estadounidenses, lo equivalente a cerca de dos millones de pesos mexicanos, de los cuales sólo 9 mil dólares o 183 mil pesos mexicanos son para la mujer gestante y el resto para los intermediarios que las conectan con las mujeres o parejas que buscan tener un hijo mediante esta técnica de reproducción. La situación anterior demuestra el abuso que representa este pacto, ya que las mujeres gestantes apenas y reciben el 10% del dinero que genera esta operación.

Los vacíos legales que existen aún alrededor de esta práctica han dejado desprotegidas a las mujeres gestantes y le han dado más privilegios a las parejas o mujeres que contratan estos servicios, sumando a la vulnerabilidad natural del embarazo la incertidumbre sobre si se realizará el pago por el servicio, si de presentarse complicaciones será asistida de manera correcta, o incluso, si el embarazo se complica, si la mujer gestante podría terminarlo o arriesgar su vida por el producto.

Hoy las mujeres de todo el mundo enfrentan un reto cada vez más grande y son las grandes industrias dedicadas a la intermediación de estos servicios. Estas industrias han dedicado presupuestos millonarios a convencer a la sociedad de las bondades de estos procesos y de sus beneficios, dejando de lado la explotación en miles de mujeres de países en vías de desarrollo y en situaciones vulnerables.

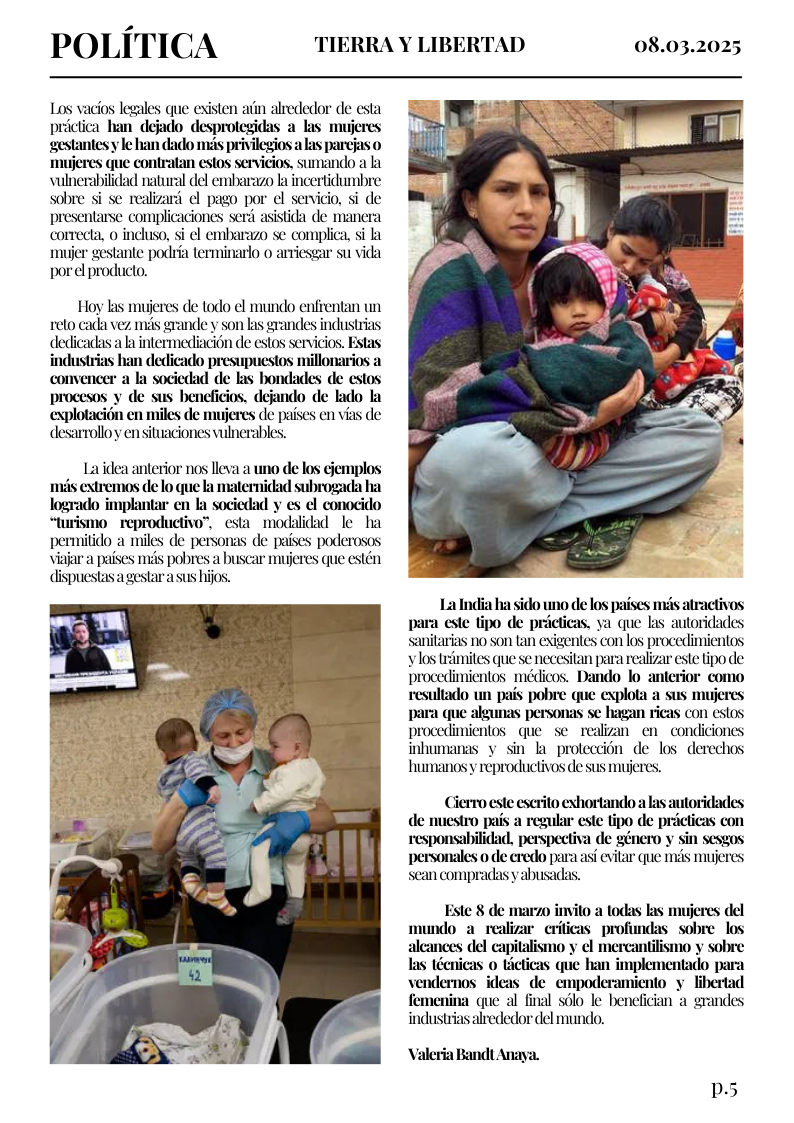

La idea anterior nos lleva a uno de los ejemplos más extremos de lo que la maternidad subrogada ha logrado implantar en la sociedad y es el conocido “turismo reproductivo”, esta modalidad le ha permitido a miles de personas de países poderosos viajar a países más pobres a buscar mujeres que estén dispuestas a gestar a sus hijos.

La India ha sido uno de los países más atractivos para este tipo de prácticas, ya que las autoridades sanitarias no son tan exigentes con los procedimientos y los trámites que se necesitan para realizar este tipo de procedimientos médicos. Dando lo anterior como resultado un país pobre que explota a sus mujeres para que algunas personas se hagan ricas con estos procedimientos que se realizan en condiciones inhumanas y sin la protección de los derechos humanos y reproductivos de sus mujeres.

Cierro este escrito exhortando a las autoridades de nuestro país a regular este tipo de prácticas con responsabilidad, perspectiva de género y sin sesgos personales o de credo para así evitar que más mujeres sean compradas y abusadas.

Este 8 de marzo invito a todas las mujeres del mundo a realizar críticas profundas sobre los alcances del capitalismo y el mercantilismo y sobre las técnicas o tácticas que han implementado para vendernos ideas de empoderamiento y libertad femenina que al final sólo le benefician a grandes industrias alrededor del mundo.

Valeria Bandt Anaya.

LAS MASAS DEL ECO: LA URGENCIA DE DECIR LO MISMO UNA Y OTRA VEZ

Bassima Bujdud - Colaboradora Editorial

En la redacción de este artículo varias veces me cuestioné: ¿Qué puedo decir yo que no se haya dicho antes? Primero, quise hablar sobre cómo la mujer es lo que es porque a alguien más le conviene que lo sea. Es decir, que si ⟨mujer⟩ es una categoría social y no de sexo —porque para sexo se utiliza varón y hembra—, entonces lo que una mujer ⟨es⟩ puede cambiar y evolucionar como mejor nos parezca, idealmente, a las personas que como mujeres nos identificamos.

Sin embargo, si fuese tan fácil, probablemente viviríamos en una sociedad mucho menos violenta contra la palabra y la identidad que carga. El problema, entonces, surge cuando dentro del grupo de todas las personas que nos ponemos de acuerdo y reproducimos todos los días lo que ⟨es⟩ una mujer, están igualmente infiltradas, con una voz poderosa pero bien camuflajeada, todas aquellas que se benefician de que la mujer sea de determinada manera; que se vea de cierta forma, lleve a cabo ciertas actividades, e interactúe con los demás bajo ciertas reglas y objetivos sobreentendidos —naturalizados, diríamos.

¿Cómo podría verse alguien beneficiado de ello? Porque en el espacio económico donde se vende la identidad de la mujer el dinero se desborda: Más allá de los mercados cosméticos y los ejemplos típicos, históricamente el trabajo doméstico no remunerado de la mujer heterosexual ha sido y es la columna vertebral del capitalismo, porque, en una explicación simplificada, sin una mujer que se quede en casa a la crianza y al cuidado del hogar, no hay hombre con hijes que pueda salir al mundo laboral a contribuir —o ser explotado por— el sector empresarial.

Algunes podrían argumentar: ¿Qué pasa si el hombre o la mujer o la persona que trabaja no tiene hijes, y por lo tanto puede mantener su propio hogar sin la necesidad de que exista el trabajo doméstico no remunerado? ¿No sería eso más conveniente para la empresa, ya que la persona tiene menos responsabilidades de las que ocuparse, y por ello más tiempo y recursos para trabajar?

“El capitalismo ha cargado sobre los hombros de la mujer trabajadora el peso que la aplasta; la ha convertido en obrera, sin aliviarla de sus cuidados de ama de casa y madre.”-Aleksandra Kolontái

A ello respondería sí, es verdad, bajo esa línea lógica reduccionista parecería no requerirse el trabajo doméstico para mantener al capitalismo, pero, argumentando desde la misma lógica simplista, ¿Qué requiere la empresa para tener una vida larga, una persona que trabaje para ella y que muera, o una persona que trabaje para ella, muera, pero tenga un sucesor o sucesores que potencialmente puedan reemplazarle? También, ¿Por qué la persona, si no tiene hijes o pareja de la que ocuparse, se permitiría seguir trabajando bajo condiciones que tal vez no le agraden? ¿No tendría, entonces, menos razones para quedarse, para no arriesgarlo todo e irse y buscar otro camino?

La familia, muchas veces, nos detiene, y con mucho sentido, de tomar caminos que puedan poner en riesgo nuestra estabilidad económica, incluso si prometen un futuro más gratificante. Entonces, lastimosamente no vivimos en un espacio donde no haya personas que no se beneficien a costa de lo que la mujer es. Sin embargo, ello no implica que no podamos, como mujeres, apropiarnos de esa identidad que nos venden y decidir, en plena consciencia, ser trabajadoras domésticas y criar a nuestros hijes.

Sólo, como ya mencioné, debemos de ser conscientes de ello, porque de no serlo, no estamos decidiendo, sino que están decidiendo por nosotras. Todo este discurso que acabo de plasmar en unas cuantas reducciones simplificadas es mucho más sofisticado y lógico en los textos originales de donde nace: el “Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir, el “Calibán y la Bruja” de Silvia Federici, y las “Estrategias de Reproducción Social” y las “Formas de Capital” de Pierre Bourdieu, solo para mencionar algunos.

Llegando a tal conclusión, nuevamente me cuestioné qué podía aportar yo a la conversación si mucho de lo que quiero decir ya ha sido dicho, y a día de hoy no sé todo lo que se ha dicho como para tener algo genuinamente nuevo qué decir. Pero, algo se movió en esa última oración. Cuestioné, ¿Por qué, además de las razones expuestas, en vez de ocurrírseme algo nuevo, me pareció relevante hablar de temas que ya se han hablado mil veces?

Y algo más, ¿Por qué esas mil veces no fueron ni han sido suficientes para dejar de hablar de estos temas? De ahí salté a la conclusión a la que probablemente muchas personas han llegado más de las mil veces contadas:

La repetición solo se vuelve redundante si todes hemos escuchado lo mismo. Es decir, mientras exista persona que no sepa los principios de Beauvoir sobre cómo la mujer fue y es construida como ente opuesto y complementario del hombre; mientras exista persona que no conozca lo descrito por Silvia Federici y sus colegas sobre el trabajo de la mujer como base del capitalismo; y mientras exista quien no sepa sobre Bourdieu y sus capitales y estrategias de reproducción social, que refieren a la reproducción de condiciones desiguales, en la que estamos involucrades todes, que permiten a los grupos dominantes ser los dominantes y a los grupos dominados ser los dominados no por naturaleza, sino por los mecanismos que hemos utilizado para hacer parecer naturales cosas que realmente no lo son y nunca lo han sido, como el que, por su supuesta naturaleza, la mujer debe estar en casa y criar a les hijes…

Mientras existan personas que por cualquier razón no conozcan esta información, no es redundante, y sólo llegará a serlo cuando los niveles de violencia, de feminicidio, de pobreza, de racismo…, lleguen a la mínima soportable, el cero, y que ocurra lo mismo con el poder de todas las condiciones estructurales de dominación que mantienen la desigualdad que subyace a todas estas problemáticas. Sólo ahí podremos hartarnos de los mismos discursos, cuando las voces que repiten sean suficientes para regresar como un eco estridente, difundir la futura redundancia por toda la distancia y hacerse escuchar en todos los oídos. Sólo entonces dejaremos de hablar de lo mismo.

Bassima Bujdud

¡LAS MUJERES SOSTIENEN LA MITAD DEL CIELO! HACIA LA ABOLICIÓN DEL CAPITAL-PATRIARCADO

Ricardo Fuentes Lecuona - Editor General

La lucha por la emancipación de la mujer ha sido un proceso histórico profundamente ligado a la crítica y transformación de los sistemas económicos y sociales que perpetúan la opresión. En particular, el modelo capitalista-patriarcal ha sido identificado como una estructura que no solo explota económicamente a las mujeres, sino que también refuerza roles de género opresivos, limitando su autonomía y participación plena en la vida pública. La abolición de este sistema dual —capitalista y patriarcal— ha sido un eje central en las reivindicaciones de movimientos socialistas y feministas, que han logrado avances significativos en la conquista de derechos fundamentales para las mujeres.

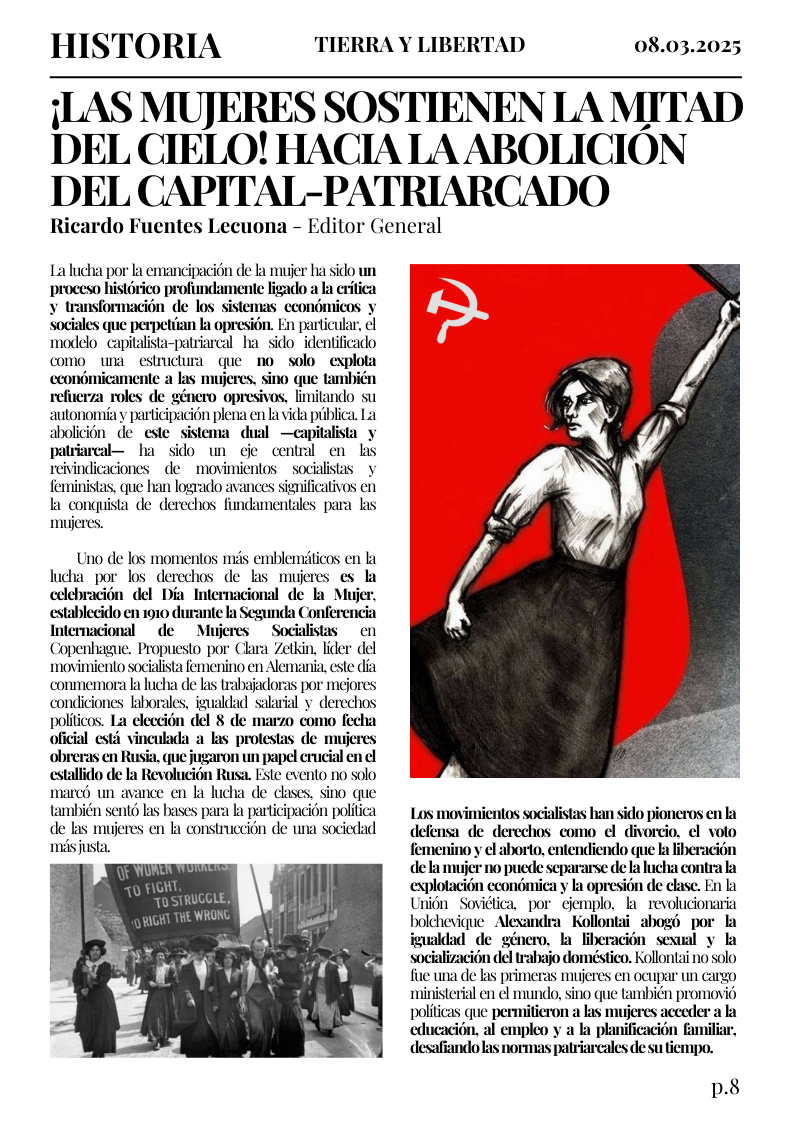

Uno de los momentos más emblemáticos en la lucha por los derechos de las mujeres es la celebración del Día Internacional de la Mujer, establecido en 1910 durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. Propuesto por Clara Zetkin, líder del movimiento socialista femenino en Alemania, este día conmemora la lucha de las trabajadoras por mejores condiciones laborales, igualdad salarial y derechos políticos. La elección del 8 de marzo como fecha oficial está vinculada a las protestas de mujeres obreras en Rusia, que jugaron un papel crucial en el estallido de la Revolución Rusa. Este evento no solo marcó un avance en la lucha de clases, sino que también sentó las bases para la participación política de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa.

Los movimientos socialistas han sido pioneros en la defensa de derechos como el divorcio, el voto femenino y el aborto, entendiendo que la liberación de la mujer no puede separarse de la lucha contra la explotación económica y la opresión de clase. En la Unión Soviética, por ejemplo, la revolucionaria bolchevique Alexandra Kollontai abogó por la igualdad de género, la liberación sexual y la socialización del trabajo doméstico. Kollontai no solo fue una de las primeras mujeres en ocupar un cargo ministerial en el mundo, sino que también promovió políticas que permitieron a las mujeres acceder a la educación, al empleo y a la planificación familiar, desafiando las normas patriarcales de su tiempo.

El capitalismo, como sistema económico, se ha beneficiado históricamente de la división sexual del trabajo, relegando a las mujeres al ámbito doméstico y subordinando su labor a la reproducción de la fuerza de trabajo. Este modelo ha perpetuado la idea de que el cuidado y el trabajo reproductivo son responsabilidades exclusivamente femeninas, lo que ha limitado la participación de las mujeres en la esfera pública y ha reforzado su dependencia económica.

Los movimientos socialistas han denunciado esta dinámica, argumentando que la verdadera emancipación de la mujer solo puede lograrse mediante la abolición de las estructuras capitalistas que perpetúan la desigualdad. La socialización del cuidado, el acceso universal a la educación y la salud, y la garantía de empleos dignos son pilares fundamentales para construir una sociedad donde las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos.

Además de Alexandra Kollontai, otras mujeres han destacado en la intersección entre el socialismo y el feminismo. Rosario Castellanos, escritora y diplomática mexicana, utilizó su obra literaria para denunciar la opresión de las mujeres en una sociedad profundamente patriarcal. A través de novelas como “Balún Canán” y ensayos como “Mujer que sabe latín”, Castellanos exploró las desigualdades de género y clase, destacando la necesidad de transformar las estructuras sociales para alcanzar la igualdad.

Por su parte, Angela Davis, activista y académica estadounidense, ha sido una voz fundamental en la lucha contra el racismo, el capitalismo y el patriarcado. Davis ha argumentado que la liberación de las mujeres negras y de otras mujeres marginadas solo puede lograrse a través de la solidaridad entre movimientos antirracistas, feministas y anticapitalistas. Su trabajo ha inspirado a generaciones de activistas a entender la opresión como un sistema interconectado que requiere una resistencia colectiva.

A pesar de los avances logrados, la emancipación de la mujer sigue siendo una tarea pendiente en un mundo donde el capitalismo patriarcal continúa reproduciendo desigualdades. La brecha salarial, la violencia de género, la criminalización del aborto y la precarización del trabajo doméstico y de cuidados son solo algunas de las manifestaciones de un sistema que sigue oprimiendo a las mujeres, especialmente a aquellas que pertenecen a comunidades racializadas, migrantes o empobrecidas.

“La familia patriarcal surgió para controlar y subyugar a las mujeres en el mismo proceso por el cual surgió el Estado para subyugar y controlar a los hombres trabajadores. Como demuestra Engels, la explotación de clase y la opresión sexual de las mujeres nacieron juntas para servir a los intereses del sistema de propiedad privada. Y trabajan juntas para los mismos fines hasta el día de hoy.” -Evelyn Reed

MAIA SANDU: UNA MUJER LUCHANDON POR EL DESTINO DE SU ESTADO

Alois Brzobohatý - Colaborador Editorial

En los últimos días, la guerra en Ucrania retomó un lugar protagónico en el discurso internacional. Tanto por el aniversario de 3 años desde el inicio de “operación militar especial”, como por un debate intenso entre el presidente Volodímir Zelenski y el presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina oval.

Las negaciones de paz, ya sea den fruto o no, están en condiciones de cambiar no solo una situación geopolítica de Europa del Este sino también de todo el continente viejo en general.

Contrariamente, los Estados Unidos no necesariamente sienten una urgencia de la defensa contra Rusia, la cual al fin y al cabo fue expresada por las palabras del presidente ucraniano diciendo: First of all, during the war, everybody has problems, even you. But you have a nice ocean and don’t feel [the problems] now. But you will feel it in the future. “En primer lugar, durante la guerra, todo el mundo tiene problemas, incluso ustedes. Pero tienen un océano hermoso y ahora no sienten [los problemas], pero los sentirán en el futuro.”

Hay varias maneras de comprender este dicho, sin embargo, uno de los hechos sigue claro.:Hay países que sienten más la cercanía con el país en guerra por no tener este océano bonito y, entre ellos, el que más destaca, es ciertamente Moldavia – el país más pobre de Europa.

Moldavia fue bastante discutida el año pasado no solo en la relación con las elecciones presidenciales, sino también por el referéndum constitucional de Moldavia, que se encargó de determinar el futuro proeuropeo del país.

Ambos, tanto las elecciones como el referéndum, se volvieron positivamente para su trayectoria europea, pero todo eso después de un esfuerzo significante de una mujer: la presidenta moldava Maia Sandu, una persona excepcional que aspira a enlazar su país con el Occidente.

Maia Sandu, de 52 años, dedicó casi toda su vida tanto a su país como a las relaciones internacionales, considerando que este fue el enfoque de su carrera académica. Trabajó en varias especialidades, como asesora del director ejecutivo del Banco Mundial en Washington D. C., o como ministra de Educación de Moldavia en el gobierno del primer ministro Vladimir Filat. Ella misma estaba al frente del gobierno en junio de 2019, pero el mismo año dejó la función tras la votación de moción de censura pasando el papel a Ion Chicu.

Luego, llegó a ser la presidenta el 24 de diciembre de 2020 recibiendo el país sufrido por la crisis de COVID y dentro de poco, las consecuencias de la invasión Rusa de Ucrania. El año 2024 significó una gran victoria para Sandu por triunfar de nuevo en defender su función presidencial, haciéndose presidente para los próximos cuatro años.

Stanislav Kázecký, el diplomático checo, habla de Sandu como de la excepción progresiva en el este que compone su departamento con las mujeres quienes sirven hasta como sus guardaespaldas. Igual acentúa que en la figura pequeña de la presidenta se encuentra un personaje muy fuerte.

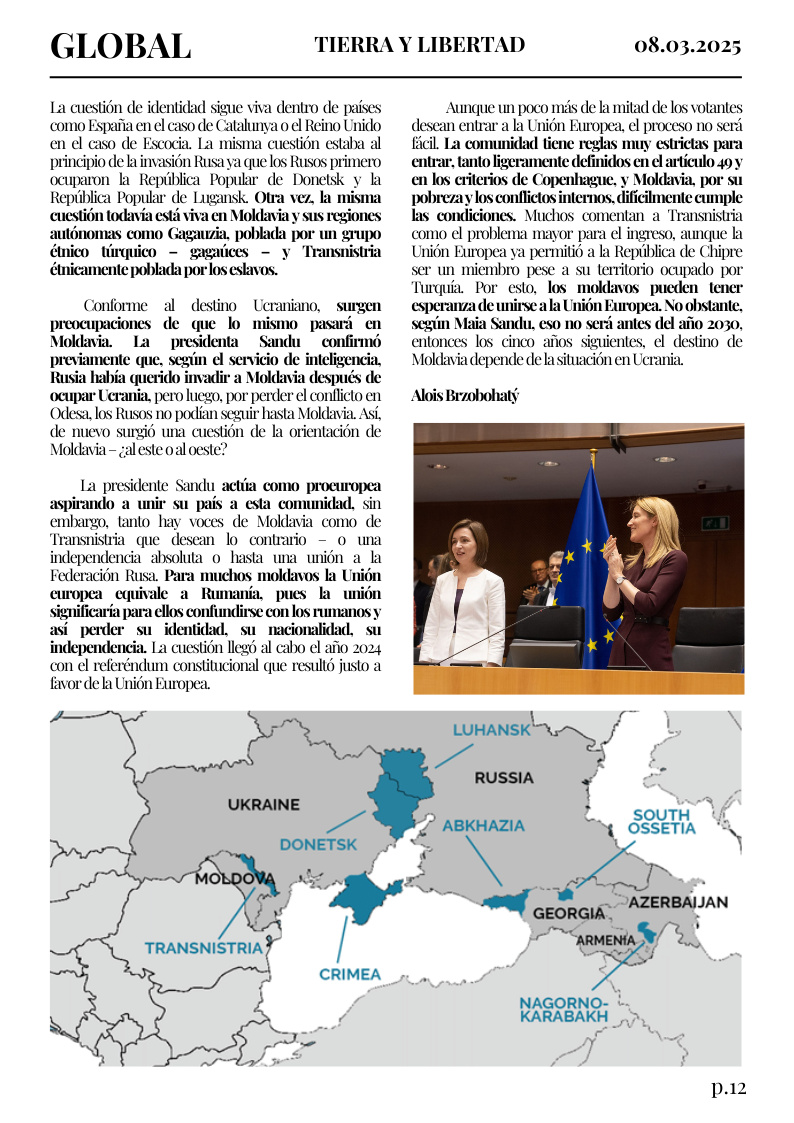

Para entender los retos que a los que Sandu se enfrenta, es necesario entender el contexto de Moldavia. Aunque es un país pequeño, con una población de 3 millones y medio de habitantes, también es uno de los países más problemáticos de Europa, con dos regiones autónomas, una de ellas declarando ser un estado independiente, pese a no ser reconocido por la mayoría de los países del mundo. Este estado con reconocimiento limitado – Transnistria – es el resultado de una ambigüedad de la Republica Moldova.

Siendo antes una parte de la Unión Soviética y previamente parte de varios reinos distintos, es un racimo artificial sin una propia identidad, pero con varias partes culturalmente pertenecientes a Rumanía, a Ucrania, a Rusia y al mundo turco-búlgaro, todo pragmáticamente juntado por la política estalinista en los tiempos de Unión Soviética, de la cual se independizó el día 27 de agosto de 1990, haciéndose tanto una república independiente como en una bomba de tiempo que está por estallar. En otras palabras, se hizo un país con varias identidades y culturas sin un elemento unitario.

Históricamente, los estados sin una identidad suelen causar problemas, como se puede ver en América en general, sin embargo, igualmente en Europa – como en Checoslovaquia que al principio contenía varias nacionalidades incluyendo una minoría alemana, la que le causó problemas antes de la Segunda Guerra Mundial, o en Yugoslavia que se descompuso violentamente dejando atrás su política unitaria.

La cuestión de identidad sigue viva dentro de países como España en el caso de Catalunya o el Reino Unido en el caso de Escocia. La misma cuestión estaba al principio de la invasión Rusa ya que los Rusos primero ocuparon la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Otra vez, la misma cuestión todavía está viva en Moldavia y sus regiones autónomas como Gagauzia, poblada por un grupo étnico túrquico – gagaúces – y Transnistria étnicamente poblada por los eslavos.

Conforme al destino Ucraniano, surgen preocupaciones de que lo mismo pasará en Moldavia. La presidenta Sandu confirmó previamente que, según el servicio de inteligencia, Rusia había querido invadir a Moldavia después de ocupar Ucrania, pero luego, por perder el conflicto en Odesa, los Rusos no podían seguir hasta Moldavia. Así, de nuevo surgió una cuestión de la orientación de Moldavia – ¿al este o al oeste?

La presidente Sandu actúa como proeuropea aspirando a unir su país a esta comunidad, sin embargo, tanto hay voces de Moldavia como de Transnistria que desean lo contrario – o una independencia absoluta o hasta una unión a la Federación Rusa. Para muchos moldavos la Unión europea equivale a Rumanía, pues la unión significaría para ellos confundirse con los rumanos y así perder su identidad, su nacionalidad, su independencia. La cuestión llegó al cabo el año 2024 con el referéndum constitucional que resultó justo a favor de la Unión Europea.

Aunque un poco más de la mitad de los votantes desean entrar a la Unión Europea, el proceso no será fácil. La comunidad tiene reglas muy estrictas para entrar, tanto ligeramente definidos en el artículo 49 y en los criterios de Copenhague, y Moldavia, por su pobreza y los conflictos internos, difícilmente cumple las condiciones. Muchos comentan a Transnistria como el problema mayor para el ingreso, aunque la Unión Europea ya permitió a la República de Chipre ser un miembro pese a su territorio ocupado por Turquía. Por esto, los moldavos pueden tener esperanza de unirse a la Unión Europea. No obstante, según Maia Sandu, eso no será antes del año 2030, entonces los cinco años siguientes, el destino de Moldavia depende de la situación en Ucrania.

Alois Brzobohatý